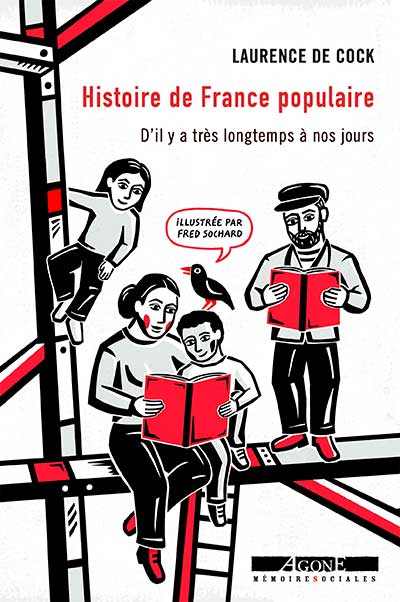

« Histoire de France populaire. D’il y a très longtemps à nos jours », de Laurence de Cock et Fred Sochard

Agone, Mémoires sociales, 2024

Essai

« Histoire de France populaire » : la grande Histoire des gens ordinaires

Replacer le peuple français dans la construction de son histoire avec ses luttes et ses oppressions : dans « Histoire de France populaire », Laurence de Cock déconstruit les mythes du roman national, réservé aux grands personnages et si cher aux politiques, dans un ouvrage documenté, fluide et accessible à tous. Il a été sélectionné par la CCAS pour sa dotation 2025.

Propos recueillis par Catherine Petit-Antoine.

L’histoire de « Histoire de France populaire »

C’est une œuvre de réhabilitation de nombreux acteurs et surtout de nombreuses actrices absents de l’Histoire de France, ouvriers, sardinières et autres gilets jaunes… Le récit national a invisibilisé, voire occulté, des millions de visages. Leur préférant les grandes figures, dont il exagère les actes. Charlemagne n’a pas inventé l’école, pas plus que Charles Martel n’a arrêté les Arabes à Poitiers, rappelle Laurence de Cock. L’historienne relit la chronologie au prisme des classes populaires, des dominés, souvent écrasés, parfois révoltés. Mais toujours parties prenantes de l’Histoire.

Envie de le lire ?

Profitez d’une participation de 25 % de la CCAS sur votre commande, soit 21,75 euros au lieu de 29 euros (frais de port offerts ou réduits) sur la Librairie des Activités Sociales. Le livre est également en accès libre sur la Médiathèque.

L’interview de Laurence de Cock

« L’histoire, ce sont des hommes et des femmes qui vivent et font ce qu’ils peuvent face à des mécanismes qui parfois les broient »

©DR

L’ouvrage se propose de déconstruire le récit national. Quelle en est l’origine ?

D’abord, il faut le resituer dans la ligne du travail que j’ai commencé, il y a quelques années, avec l’historienne Suzanne Citron, la première à avoir expliqué le roman national. Nous avons toutes les deux travaillé à déconstruire ce qu’on appelle les mythes nationaux : par exemple, Charlemagne a inventé l’école, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers… Ces idées sont inscrites dans la mémoire collective et ressortent régulièrement par différents vecteurs, tels que le cinéma, la bande dessinée, le dessin animé, etc. Nous avons déjà procédé à un gros travail de déconstruction.

Mais j’entendais : « Ce n’est pas très grave, le récit national, moi, ça me rappelle mon enfance. » Or, le récit national a une dimension extrêmement conservatrice, très éloignée de la recherche scientifique. Il s’agit d’un récit idéologique. J’avais donc un peu de mal à faire comprendre qu’il n’est pas inoffensif. On me rétorquait : « Est-ce que vous avez un récit alternatif ? » Je n’en avais pas. Je me suis dit que c’était le moment de faire une proposition alternative…

« J’avais envie de faire un livre d’éducation populaire, écrit pour mon voisin, ma voisine, les gens qui n’ont pas fait d’études d’histoire. »

Cela donne un livre contenant des faits historiques, accessible à tous mais étayé par la méthode scientifique. La rigueur d’usage évite-t-elle que le récit soit instrumentalisé par les extrêmes politiques ?

J’avais un double défi. Il s’agissait de montrer que faire de l’histoire, c’est une démarche qui repose sur la recherche scientifique, sur des gens qui travaillent, réalisent des thèses. Notre objectif à nous, historiens, c’est la vérité.

Le deuxième défi était d’écrire un récit qui soit accessible à tout le monde parce que la recherche historique est très prolifique. Malheureusement, la narration demeure difficile d’accès.

J’avais envie d’élaborer un livre d’éducation populaire, écrit pour mon voisin, ma voisine, les gens qui n’ont pas suivi d’études d’histoire. J’ai conçu un ouvrage qui colle à la recherche tout en la vulgarisant pour le plus grand nombre.

L’ouvrage réhabilite le concept de « classes populaires ». Vous dites qu’elles sont à la fois dominées et en résistance. Est-ce une manière de sortir de la conception péjorative et passive habituellement véhiculée ?

J’ai déplacé le curseur sur ce que vous appelez les classes populaires, le peuple. J’aime bien dire aussi les « gens ordinaires ». Nous sommes le plus grand nombre. Et nous sommes moteurs de l’histoire. Ce ne sont pas seulement les puissants qui prennent les décisions.

Il fallait donc redonner une dignité et un droit de cité à toutes ces subjectivités. Lorsqu’on focalise notre regard sur les gens ordinaires, on s’aperçoit qu’il y a des mécanismes fréquents : ce sont des mécanismes de domination. J’ai voulu en démontrer les subtilités.

Non seulement les puissants écrasent les dominés, mais il existe des dominations à l’intérieur même des classes populaires. Parfois, les gens, on ne les entend pas car ils sont écrasés par des décisions fiscales ou des régimes autoritaires. Et parfois, au contraire, ils se réveillent, se révoltent, voire même font la révolution.

Parfois encore, ils votent pour l’ordre. La révolte n’est pas du tout une idéalisation romantique des révolutionnaires. Il est possible de raconter l’histoire des grands personnages, mais il est possible de la raconter par le biais des « petites personnes ».

« J’essaie de faire passer un message un peu subliminal aux lecteurs : attention à l’endroit où vous allez ! Il y a des gens qui se font passer pour des protecteurs alors qu’en réalité toute l’histoire montre qu’ils sont là pour vous opprimer. »

Vous terminez par notre période contemporaine en évoquant les gilets jaunes et le Nouveau Front populaire. Et comment les classes populaires ont été trahies par la gauche, leur socle. Ce chapitre a-t-il été écrit pour nous permettre de mieux comprendre les orientations politiques des classes populaires ?

C’est une question du présent : comment la famille politique traditionnelle des gens les plus vulnérables, c’est-à-dire la gauche, a-t-elle fait pour les perdre ? Je raconte comment la gauche s’est progressivement éloignée du combat pour leur reconnaissance et leur dignité. C’est une pierre à l’édifice de la bataille culturelle contre l’extrême droite.

J’essaie de faire passer un message un peu subliminal aux lecteurs : attention à l’endroit où vous allez ! Il y a des gens qui se font passer pour des protecteurs alors qu’en réalité toute l’histoire montre qu’ils sont là pour vous opprimer. J’évoque le mouvement des gilets jaunes, qui m’a beaucoup touchée. Je parle de l’histoire de leur mobilisation. D’ailleurs, l’un d’entre eux a dit : « Nous serons un jour dans les manuels d’histoire. » J’avais envie de leur faire ce cadeau. C’est une manière de retourner la stigmatisation des classes populaires et de leur dire : « Oui, effectivement, votre place est dans le manuel d’histoire. »

Votre ouvrage redéfinit-il le terme de « classes populaires » ?

La définition est en complexe. Le populaire, c’est très mouvant. C’est un ensemble de personnes prises dans des effets de domination, d’oppression et de résistance. Par exemple, je pense à la période des années 1970-1980 dans les régions minières. Elle m’a vraiment prise au ventre.

La désindustrialisation laisse des familles entières sur le carreau, des familles auxquelles on ne propose rien. Ce sont des processus produits par des décisions politiques qui affectent beaucoup et contre lesquels certains pensent parfois résister ou au contraire courbent l’échine. L’histoire, ce sont des hommes et des femmes qui vivent et font ce qu’ils peuvent face à des mécanismes qui parfois les broient.

Des livres à lire, des auteurs à rencontrer

Cet été, des auteurs et autrices de la dotation livres CCAS 2025 viennent à votre rencontre dans les villages vacances.

Découvrez leur univers grâce à nos interviews.

Une sélection de livres pour vous accompagner tout l’été

Cette année, de nouveaux titres ont été sélectionnés par la CCAS pour intégrer les bibliothèques des villages vacances, la Librairie et la Médiathèque des Activités sociales : romans, polars, documentaires, bandes dessinées, mangas, poésie, science-fiction, dont des ouvrages en gros caractère… il y en a pour tous les goûts !

Pendant vos séjours :

des auteurs à votre rencontre dans les villages vacances